UPDATED *2026.01.19*

/ 2025.06.01 /

tools /

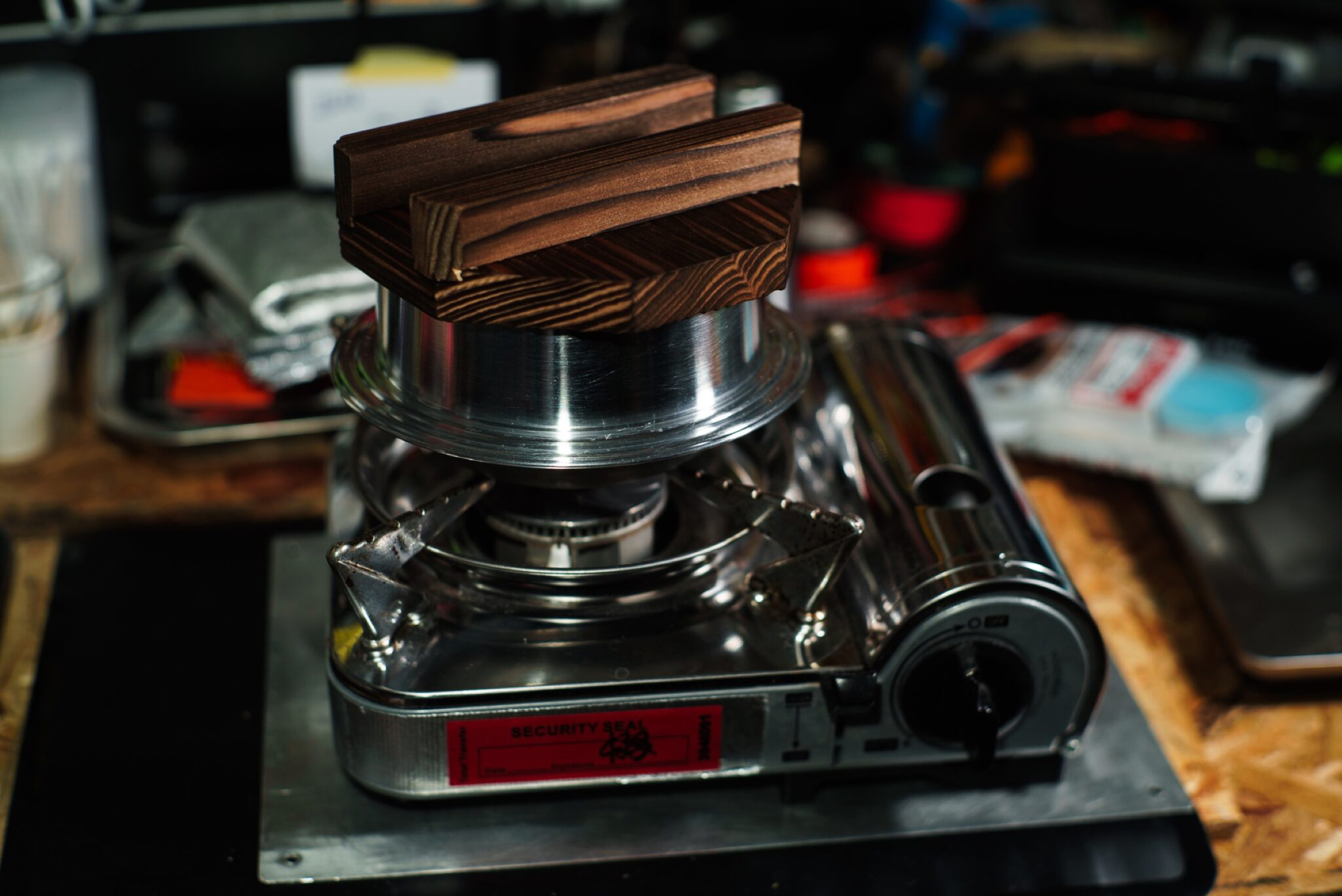

羽釜

最近、羽釜で米を炊くことに凝っている。別に炊飯器が壊れたというわけではなく、ただの趣味としてだ。最初はアルミのクッカーで炊飯をし、それがアルミ鍋、土鍋、羽釜といった具合に発展(?)してきている。

羽釜の何が良いってその見た目である。UFOのようなその風貌、僕が使っているのが0.7-0.8合炊きの羽釜(砺波商店)で、かなり小ぶりであるということもあって、手に持ったときのコトンとしたサイズ感がとても良い。家で使うには0.7-0.8合炊きは若干足りず山に持っていくには740g(蓋込み)と、UL的観点からすると重すぎるという絶妙な中途半端さも、この羽釜への愛着に一役買っている。

焼杉の木蓋で炊いた米は、それはそれは良い香りではあるが、ささくれだった木蓋が指先に刺さるアクシデントがあってからというもの、もっぱらlotus アルミポットの蓋を組み合わせて米を炊くことが増えた(これにより図らずも-155g軽量化)。

ここでやっと肝心の炊飯についてである。いざ羽釜で米を炊いてみると、その羽の部分の意味が分かってくる。最初はかまどに釜を固定するための突起だと思っていたが、この羽が吹きこぼれをいい具合に受け止めてくれるおかげで、コンロやアルコールストーブが汚れなくて済むことに気がついた。また、五徳に羽釜を置き、周りを風防で囲むと、いい具合に熱が釜の下部にこもってくれるような構造になるのも「なるほど」といった感じだった。米の粒が立つという意味も羽釜で米を炊いてみてやっと理解した。羽釜の形状のおかげなのか、炊いた米がいい感じにほぐれる粒度で炊きあがっており、口にした際ひと粒ひと粒が際立つような食感があった。これは炊飯器で固めに炊いたときともまた違った感じで、とても不思議だった。羽釜で米を炊くときは、洗い米1を毎回用意するようにしている。

土井善晴先生の洗い米動画を観るだけでお米が食べたくなってくるんだから、これもまた不思議だ。

- お米を洗って水気を切り30分〜1時間程度寝かせた状態のものを指す ↩