UPDATED *2026.01.17*

/ 2025.02.22 /

maniac /

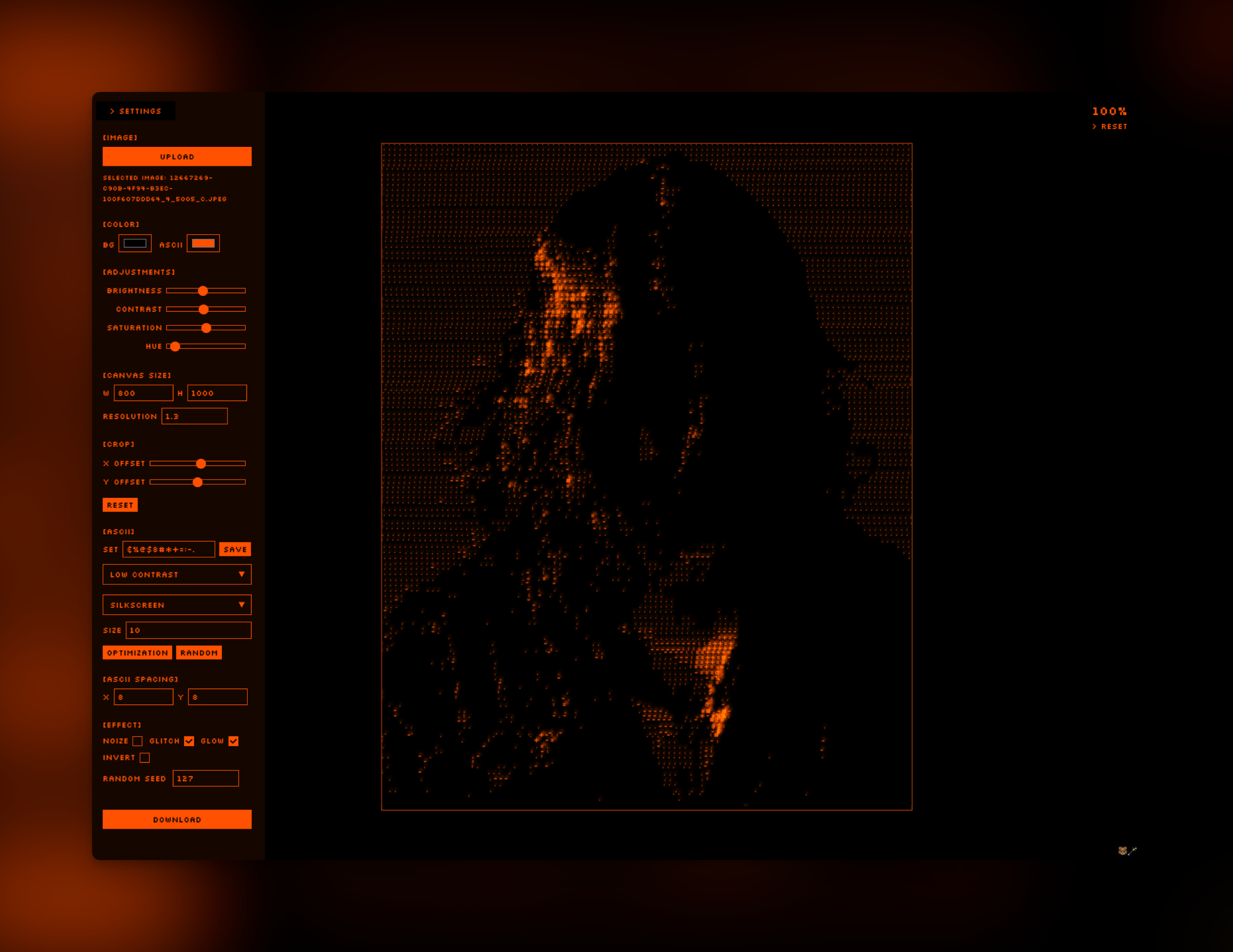

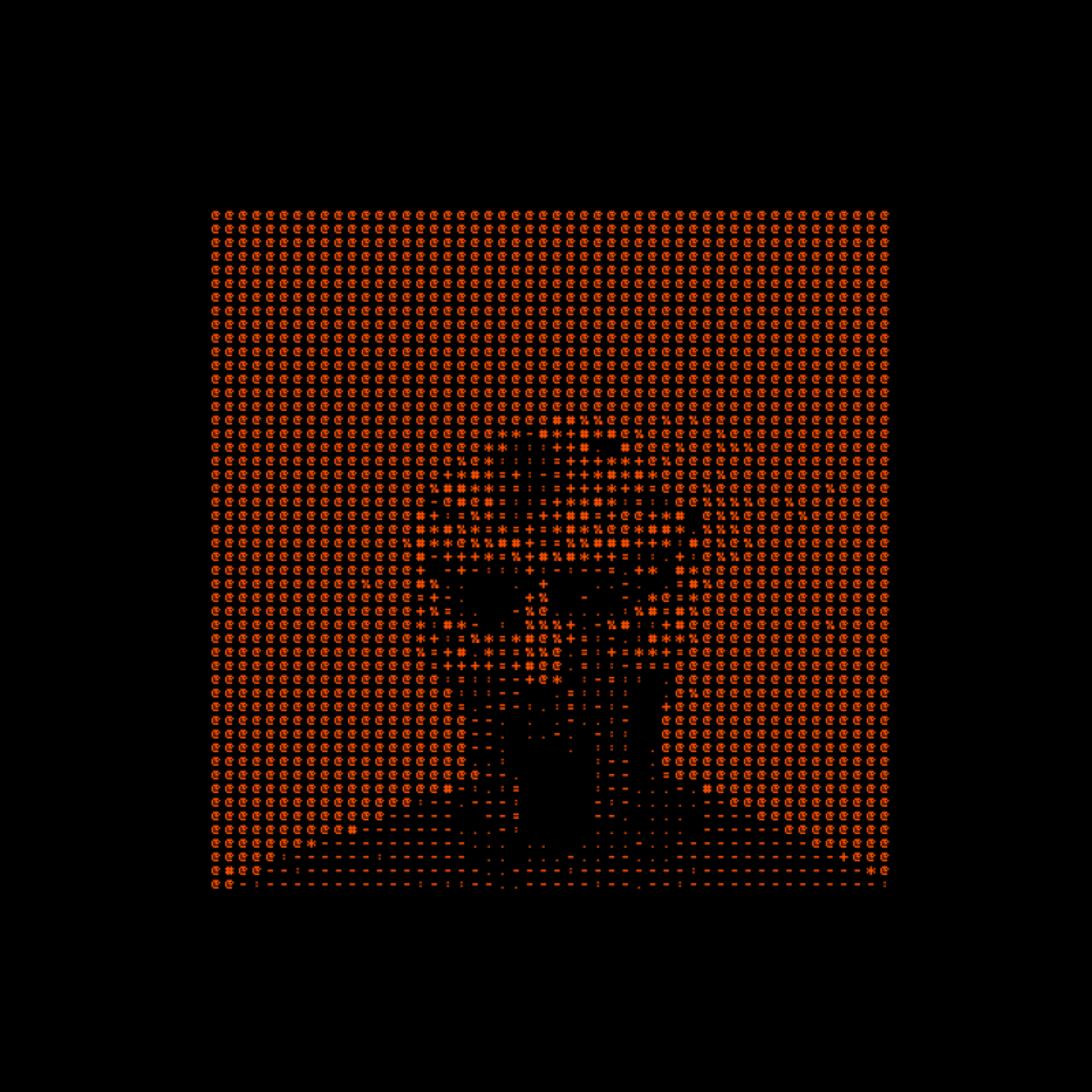

ASCII ART RENDER

シェリー・タークル(Sherry Turkle)の著書である「接続された心」を読んだ際「MUD (Multi-User Dungeon)」というものの存在を知った。それはインターネット回線も細く、コンピュータのスペックもまだまだ低かった時代に、テキストベースのゲームとして生まれたものだ。僕は2ちゃんねる全盛期に青春を過ごした世代なので、テキストを使って絵を表現するアスキーアートは空気を吸うように当たり前のごとく摂取してきたし、黒い画面に流れるよくわからない英字はクールなものの象徴だった。分かりやすいところでいうとマトリックスのアレや、押井守のアヴァロンのアレ。そうやってアスキーアートについて色々と想いを馳せていたら、自分の好きを寄せ集めたASCII ARTをどうしても作りたくなった。

なので作った。

そりゃあもう夢中になって作った。アスキーアートを生成し、テキストとしてコピーできる所謂ジェネレーターにはあまり興味がなく、写真をアスキーアートとしてかっこよくレンダリングすることに興味があったので、そのための機能をどんどん詰め込んでいった。自分が得たいルックを作るためのツールを作るというのは、とても気持ちの良い取り組みで、納品直前の案件そっちのけ(最悪)で制作に没頭した。自分が使うための道具として作ったので、UXなどどこ吹く風。スマホで開けば涙が出るほどに前時代的な仕上がりになっていると思う。けど、それでいいし、それがいい。User Experience(利用者体験)より、Self Pleasure(自己快楽, 自慰)だ。

プンクトゥ味

作りながら使いながらのサイクルを回している際に気付いたことがある。元々の画像を再現するという点においては、アスキーアートの解像度をどんどんと上げていけばそれっぽくなっていくんだけれど、僕の中のグッとくる気持ちは、向上する再現精度と反比例するかたちで下降していった。結局僕が一番グッときたのは、一定の抽象度と違和感を残しながらも絵として成立しているもので、作りながらそれがとても興味深かった。

これを僕はロラン・バルトが言った「プンクトゥム1」になぞらえて、プンクトゥ味とよんでいる。

2000年代に僕が摂取したものたちは今も僕の血潮として残り続けている。ASCII Art Renderを作ってみて、そのことがはっきりと分かった。

影響を受けた作品

作例

- ラテン語で「点」「刺すもの」「突き刺すもの」の意味。観る者の心を強く刺し、個人的な感情や記憶を呼び起こす要素。意図的に構成されたものではなく、見る人にとって偶発的に「刺さる」もの。 ↩